新卒トラベルコーディネーター観光勉強会を拝見⑬

今年入社した新卒トラベルコーディネーター候補生向けの観光勉強会にお邪魔してみました。

13回目の座学勉強会です。

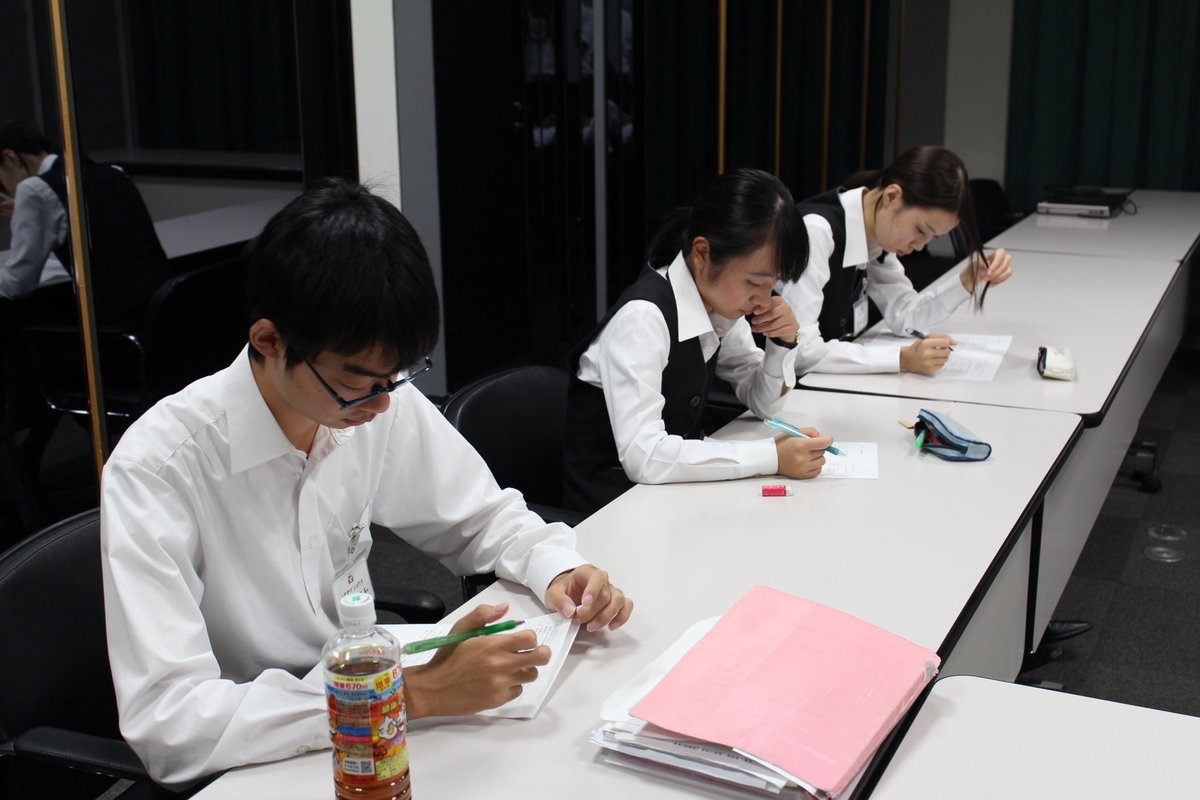

今回は「確認テスト」です。

Update Date : 2016-09-23 21:03:29

この記事をシェアしてください。 ☺

トラベルコーディネーターについて

今年4月、44名の新卒トラベルコーディネーター候補生が入社しました。

今回も、二種免許取得まで1年ほどかかるため、コールセンターで研修中の候補生の一部である4名の勉強会にお邪魔しました。

観光勉強会は毎週1回実施し、概ね座学2回、現地勉強会1回のペースで研修を重ねます。

今回は9/23 19:30~21:00 本社4階大会議室開催分

OpenMatome

過去の勉強会

確認テスト

確認テスト

確認テスト

観光Cランクの講義はひととおり終わったので、知識の定着と確認のためのテストを実施する

観光知識60点/観光マニュアル40点 計100点

試験時間は30分

今回のテストの難易度は高く、通常のCランクを越えたものなので、点数が悪くても気にすることはない

しかし、一度は学習した内容である

観光ランク試験は全て平仮名可である。ガイドにあたって漢字を書ける必要はないため

漢字での回答を求められる京都検定1級とはそこが大きな違い

観光ガイドの現場では、思い出している時間はない。反射的に応えられなければならない

OpenMatome

解説

問1、2

できた「時代」と作った「人」で整理した問題

横断的に知識を整理しなければならない

清水寺は、奈良時代に、坂上田村麻呂

まだ征夷大将軍になる前

知恩院は、平安時代末に、法然

鎌倉新仏教の最初である浄土宗の総本山

二条城は、江戸時代初めに、徳川家康

幕府が京都支配のために作った

南禅寺は、鎌倉時代中頃に、亀山院

亀山院は少し何度は高い

広隆寺は、飛鳥時代に、秦河勝

高い技術を持っていた渡来人

鹿苑寺は、室町時代前半に、足利義満

室町幕府の最盛期

龍安寺は、室町時代後半に、細川勝元

応仁の乱の前である

東寺は、平安時代初めに、桓武天皇

平安遷都と同時である

慈照寺は、室町時代後半に、足利義政

応仁の乱の後である。そこで龍安寺との前後がわかる

三十三間堂は、平安時代後半に、平清盛

後白河院のために造られた

天龍寺は、室町時代の最初に、足利義満

後醍醐天皇の菩提を弔うため

北野天満宮は、平安時代前半

菅原道真の怨霊を鎮めるために

あとは、飛鳥時代→奈良時代→平安時代→鎌倉時代→室町時代→江戸時代で並べ直したら答えがでる

誰が作ったかがわかると、どの時代であるかもわかる

将軍は、誰が何代であるかも重要な指標となる

例えば足利尊氏(初代)、義満(3代)、義政(8代)

全ての寺社の創建年を覚えることなどはできない

重要なできごととの年号と、その前後関係さえ覚えていたら、順序を把握することができる

OpenMatome

問3

三尊形式で祀られる仏像は多い

設問の阿弥陀三尊、薬師三尊、釈迦三尊が特に有名

左右の組み合わせが決まっている場合も多いので、覚えておく

問4

設問は日本三名鐘だが、「日本三大名鐘」は、知恩院、方広寺、東大寺ということも合わせて抑えておく

観光Bランク以上では、銘・音・姿という部分も問われる

問5

よく忘れるのが高山寺

お隣のもっと立派な神護寺は世界遺産ではないということも覚えておく

東西本願寺でも世界遺産なのは西本願寺だけ。

建物は東本願寺の方が大きいが、幕末の蛤御門の変で焼けた後の再建のため指定されていない

問6

「鏡」のつく3つの池、鏡湖池/錦鏡池/鏡容池は間違いがち

試験でもよく出題される

問7,8

観光マニュアルに関する問題は、比較的出来がよい

きちんと理解できていないと、自分だけではなく、営業所全体、会社全体に迷惑をかけることになる

OpenMatome

ご予約・お問い合わせ

MKグループ

MKタクシー

MK観光タクシー・ハイヤー

京都・神戸 MKスカイゲイトシャトル 自宅・宿泊先から空港までの送迎で楽々!

MK観光バス株式会社 公式サイト

無料空港送迎でおなじみ!パッケージツアー予約なら「MKトラベル」|MKトラベル

MKグループ公式SNS

MKタクシー【公式】Facebook

MKタクシー【公式】Twitter

MK観光バス&トラベル【公式】Twitter

MKボウル上賀茂【公式】Facebook

MK石油【公式】Twitter

MKスマホ配車

App Store 累計200万台突破!MKタクシースマホ配車

Google Play 累計200万台突破!MKタクシースマホ配車

App Store MKグループ公式アプリ「MK Portal」

Google Play MKグループ公式アプリ「MK Portal」

この記事をシェアしてください。 ☺

| 舞妓さんのゴールデンホホバ |

|---|

保湿力。✔美白、アンチエイジング ✔クレンジングから洗顔後のお手入れまで、これ1本でオールインワンオイル ✔髪、頭肌のケア、爪の保湿 ✔肌荒れ、乾燥肌などのお肌の悩み解決 |

| 関連記事 |

|---|

1 1

|

2 2

|

3 3

|

4 4

|

5 5

|

| Maiko SNS |

|---|

SNSで舞妓さん撮影会の情報発信中    |

| 人気のある記事 |

|---|

1 1

iPhoneを縦向きで動画撮影したときの編集方法

|

2 2

|

3 3

自動車運転免許の最高峰 けん引第二種免許とは

|

4 4

京都で生まれ京都で育った酵素浴「京の酵素浴」:ヒートショックプロテイン(HSP)入浴

|

5 5

寒咲のサクラ特集 ~秋から冬に開花するいろんな桜|MKタクシー

|