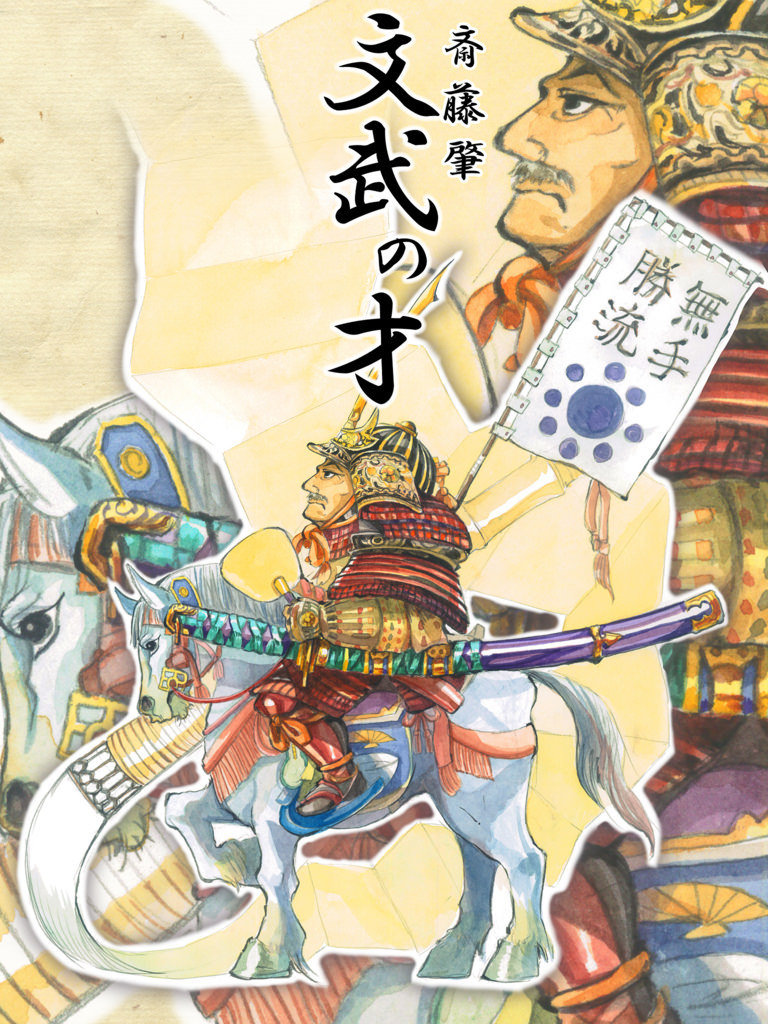

斎藤 肇・作『文武の才』~ガラシャ物語より

田とは水田のこと。辺とはそのあたりということ。ならば田辺(たなべ)とは水田にほど近いという意味か。田辺城と名を持つ城は京都府舞(まい)鶴(づる)市と和歌山県田辺市にそれぞれあった。舞鶴は田辺城の別称、舞鶴(ぶがく)城から取った言葉であるから、いずれも城の名が現在の地名になったことになる。「辺」が……

Update Date : 2017-02-18 21:39:08

この記事をシェアしてください。 ☺

斎藤 肇・作『文武の才』~ガラシャ物語

文武の才

ガラシャ物語『文武の才』

著:斎藤 肇

カバーイラスト:佐川 明日香

『ガラシャ物語全集』は、京都フラワーツーリズムが提供する「まちおこし小説」の一環として出版されています。

kyoto.flowertourism.net/

田とは水田のこと。辺とはそのあたりということ。ならば田辺(たなべ)とは水田にほど近いという意味か。田辺城と名を持つ城は京都府舞(まい)鶴(づる)市と和歌山県田辺市にそれぞれあった。舞鶴は田辺城の別称、舞鶴(ぶがく)城から取った言葉であるから、いずれも城の名が現在の地名になったことになる。「辺」が近傍という意味ならば、市全体を「近傍」と考えるのは適切ではない。やはり、ランドマークたるべき城が大きく地名となり、城はその周辺の状況をもって名付けられたと考えるべきだろう。

丹後田辺城、別名舞鶴城。その名は、鶴の飛来をもってそう呼ばれたのではなく、その城郭の美しさによるものであるという。

この城を築いたのが、細川幽斎(ゆうさい)である。かの剣豪塚原卜伝(つかはらぼくでん)に剣を学んだ武人であり、茶道、和歌、囲碁など多彩な才能を見せる文人でもあった。

田辺城は、その名の示す通り周囲に低湿地を持つ攻めるに難い城、武人としての幽斎の意志を示す。一方、舞鶴城の名の通り、美しいその姿は文人としての幽斎の力量を示していると考えられる。いわば、文武の両面を持つ城である。

この点を特徴的に表しているのが、関ヶ原の合戦への前哨戦的意味合いを持つ田辺城の攻防であるだろう。文と武、いずれの視点が欠けても、この戦いの意味を捉えることはかなわない。

*

い・

戦ともなれば勝つことが必須である、と誰もが思うものだ。

に・

逃げてしまっては、敗者と思われても仕方がないだろう。

し・

しかし、勝たずして勝つ、ということが起こりうる。

へ・

変則的な方法だが、たとえば「時を稼ぐ」というやり方だ。

も・

もちろん、ただの消耗戦を行っては時を稼ぐことなどできはしない。

い・

一万五千から、やがて二万にも及ぶ西軍の兵に取り囲まれた幽斎の田辺城。

ま・

まずは火縄銃を有効に利用する高等戦術によって敵を攪乱(かくらん)する。

も・

もちろん籠城(ろうじょう)しているのだが、味方の数はおよそ五百と少ない。

か・

勝とうにも、とうてい勝てはしない状況であった。

は・

はじめから、ただし幽斎は勝とうとはしなかった。

ら・

楽勝だろうと敵が思う戦力差、そこにつけ込む道を選んだのである。

ぬ・

沼のような周囲の地形からでは、城に近づくのも簡単ではない。

よ・

ようやく近づけば狙い撃ちされる、と思えば無理はしたくないのが人情だ。

の・

後に天下分け目と称される関ヶ原の合戦だが、ここではまだそこまでの気概はない。

な・

なるべくならさっさと降伏して欲しい、くらいに敵は思っているわけだ。

か・

かなうならば幽斎を殺したくない、という武将も敵軍には多かったらしい。

に・

握っていた隠し球もあった。

こ・

古今伝授(こきんでんじゅ)と呼ばれるものが、そのひとつである。

こ・

古今和歌集の解釈にまつわるものとされるが、他にも秘密があったのだろう。

ろ・

籠城している幽斎の命を助けようと、朝廷からも介入が行われるほどだった。

の・

飲めば戦が終わってしまう講和の求めである。

た・

ただし幽斎は、戦を終わらせるわけにはゆかなかった。

ね・

粘りに粘って、敵の大軍を自分のところに引きつけておく必要があった。

を・

治まらせぬまま古今伝授だけは行い、それによってまた時を稼ぐ。

の・

のんびりしているわけではないが、この状況では敵も手を出せない。

こ・

このように幽斎は、文と武、おのれの持てる能力をすべてここに注ぎ込んだのだ。

す・

少ない兵力ながら、およそ五十日、敵の大軍を足止めしたのである。

こ・

こうして時を待ち、ついに勅命(ちょくめい)によって講和を受け入れることになる。

と・

時に慶長5年9月13日、幽斎は田辺城を明け渡したのだった。

の・

後の世を、これは決定づけることになるタイミングであったらしい。

は・

半日ほどで終わる二日後の関ヶ原の合戦に、二万の敵軍が間に合わなかったのだ。

*

古(いにし)へも今もかはらぬ世の中に

心のたねをのこす言の葉

田辺城での古今伝授の際に幽斎が詠んだとされる歌だ。

幽斎は、変わらぬはずの世を、実は言葉によって変えたのである。

〈了〉

物語の舞台

田辺城 資料館

35.446162257881284

135.33016920089722

99.68200864519545

3.0294214817487415

0

17

35.446162257881284,135.33016920089722,99.68200864519545,3.0294214817487415,0

ガラシャ物語全集

「ガラシャ物語」とは

「ガラシャ物語」は、長岡京市、宮津市、京丹後市、亀岡市、福知山市、大山崎町、舞鶴市の七市町のいずれかを舞台として、ガラシャ、光秀、幽斎、忠興のいずれかを描いた短編小説シリーズです。

「小説・文学の力によるまちおこし」を目指しています。

ガラシャ物語全集 - OpenMatome

Amazon.co.jp: ガラシャ物語全集/京都フラワーツーリズム編 eBook: 花房観音, 宮木あや子, 安部龍太郎, 斎藤肇, 遠藤徹, 小林泰三, 寒竹泉美, TaMa, 京都フラワーツーリズム: Kindleストア

物語の舞台:田辺城

田辺城 (丹後国) - Wikipedia

1578年(天正6年)織田信長の命によって守護大名の一色義道を滅ぼし、丹後を制圧した長岡藤孝(幽斎)は、はじめは宮津城を居城としたが、京都に近く交通の要所であった旧丹後守護所の加佐郡八田に、地名を田辺と改めた上で田辺城を築き、経営の中心とした。隠居後は、子の忠興を入城させた。

田辺城攻防戦

1600年(慶長5年)関ヶ原の戦いが勃発すると、当主になっていた細川忠興は石田三成率いる西軍の誘いを退け、徳川家康率いる東軍に加勢した。

隠居していた藤孝は自分の居城である宮津城では西軍の攻勢を防げないと考え、宮津城を焼き払い、田辺城に入城、雲霞のごとく取り囲む西軍を迎え撃った。

田辺城はすぐさま、石田三成の家老島清興の親族にあたる小野木重勝や豊臣家の重臣前田玄以の子茂勝が率いる西軍・1万5千人もの大軍で包囲されると、50日にも及ぶ長期戦となった。

激闘の末、弾薬が尽きた藤孝は自身のもつ「古今伝授の書」が戦火で忘却されるのを恐れ、それを後陽成天皇に献上した。

藤孝の戦死を憂いた後陽成天皇の仲介で西軍は攻撃をするのをやめ、命を助けられた。

田辺城を開城した藤孝は敵将前田茂勝の丹波亀山城に入った。

「斎藤 肇」さんの作品

魔法物語〈上〉黒い風のトーフェ (講談社文庫) | 斎藤 肇 |本 | 通販 | Amazon

斎藤肇 - Wikipedia

第五回星新一ショートショートコンテスト優秀賞受賞。

その後本格ミステリ、ホラー、ファンタジーなど多様な著作を発表。

史実に基づく小説作品は、今回が初挑戦。

この記事をシェアしてください。 ☺

| 舞妓さんのゴールデンホホバ |

|---|

保湿力。✔美白、アンチエイジング ✔クレンジングから洗顔後のお手入れまで、これ1本でオールインワンオイル ✔髪、頭肌のケア、爪の保湿 ✔肌荒れ、乾燥肌などのお肌の悩み解決 |

| 関連記事 |

|---|

1 1

|

2 2

|

3 3

|

4 4

|

5 5

|

| Maiko SNS |

|---|

SNSで舞妓さん撮影会の情報発信中    |

| 人気のある記事 |

|---|

1 1

iPhoneを縦向きで動画撮影したときの編集方法

|

2 2

|

3 3

自動車運転免許の最高峰 けん引第二種免許とは

|

4 4

京都で生まれ京都で育った酵素浴「京の酵素浴」:ヒートショックプロテイン(HSP)入浴

|

5 5

寒咲のサクラ特集 ~秋から冬に開花するいろんな桜|MKタクシー

|