奥田 哲也・作『勝竜寺城合戦記』~ガラシャ物語より

赤ん坊の世話を終えて妻が立ち上がると、夫はベビーカーの取っ手をつかんだままあらぬ方角を向いていた。

「どうしたの?」

「おかしな夫婦だと思ってさ」

「私たちのこと?」

「それは今さらだろ。そうじゃなくて、あっちのお二人さん」

夫が示したのは細川忠興(ただおき)とガラシャの像だった。長岡京市の観……

Update Date : 2017-02-18 21:39:19

この記事をシェアしてください。 ☺

奥田 哲也・作『勝竜寺城合戦記』~ガラシャ物語

勝竜寺城合戦記

ガラシャ物語『勝竜寺城合戦記』

著:奥田 哲也

カバーイラスト:夜乃 雛月

『ガラシャ物語全集』は、京都フラワーツーリズムが提供する「まちおこし小説」の一環として出版されています。

kyoto.flowertourism.net/

赤ん坊の世話を終えて妻が立ち上がると、夫はベビーカーの取っ手をつかんだままあらぬ方角を向いていた。

「どうしたの?」

「おかしな夫婦だと思ってさ」

「私たちのこと?」

「それは今さらだろ。そうじゃなくて、あっちのお二人さん」

夫が示したのは細川忠興(ただおき)とガラシャの像だった。長岡京市の観光スポットにして市民の憩いの場、勝竜寺城公園の一角である。

「作者はどういうつもりだったのか知らないけど、死んでからも目を合わせもしないなんて。ガラシャは植物学者みたいにじっと手元の花ばかり見つめていて、忠興は少し離れておそるおそる様子をうかがっている」

「あら、前は仲むつまじいとか言ってたくせに」

「てっきりそう思ってたから、意外な気がしてさ」

「自分の心境を重ねてるんじゃない?」

「よせよ」

むっとして夫が制し、少し間が空いた。

「だいたい仲良くできる間柄じゃなかったのよ。ずっと戦争状態だったんだから」

「あれ? ガラシャと言えば『妻の鑑』みたいなイメージがあるけど」

「何にも知らないのね。地元民のくせして」

「あいにく理系なんでね。レキジョ様が解説してくれよ」

「はいはい。ガラシャの父親が明智光秀だったってことは知ってる?」

「へえ、そうなんだ」

「光秀と忠興の父の細川藤孝(ふじたか)は旧知の間柄で、織田信長が両家の縁組を取り計らったの。家臣どうしの結束を固める意図があったんでしょう。光秀はそれを逆手にとって、本能寺の変の後、細川父子に味方を頼むわけ。ところが、細川父子はあっさり断ってしまう。主君への忠義だとか何とかいう理由づけだったけど、要するに保身よ。おかげで光秀は秀吉に敗北し、ガラシャは離縁こそされなかったものの、山里に幽閉されてしまった……」

「ガラシャにしてみれば、裏切られた気持ちだろうな」

「しかも、夫の裏切りはそれだけでは済まなかった。自分が幽閉されている間に、夫は側室に子供を産ませたの。今で言えば、妻が出産のために実家に帰っている間に浮気するみたいなものかしら――あら、どっかで聞いたような話ね」

「……」

「もしかすると、ガラシャにとってはこっちのほうが頭にきたかも」

「だけど、当時は側室なんて当たり前のことだったじゃないか。跡継ぎをもうけるのも大名の仕事のうちだったんだし。たぶん、君が自分の立場と比べて共感しやすいからそう思うだけだろう」

「だからって奥さんがおもしろいわけがある? それに、私だけじゃないのよ。ガラシャがキリスト教の教義で特に気に入ったのは、一夫一妻制だったっていう説もあるの。実際、忠興は他の女にもちょっかいを出して、彼女は神父に離婚の相談までしている」

「だけど、カトリックは……」

「ええ。神父は反対して彼女は諦めた」

「宗教にまで裏切られたってわけだ。救いがないな」

「そう。ずっと苦難の連続だった。でも、この城に輿(こし)入(い)れして、他の城に移るまでの二、三年は幸せだったらしいわ。子供も産んで。だから、あの像が仲むつまじく見えたとしても、あながち間違いだとは言えないの」

「ふうん……」

夫は思い切って提案した。

「だったら、俺たちもここにいる間だけは休戦といかないか。あの二人に敬意を払って」

「いいわよ」

意外にあっさり妻は応じた。

それからガラシャの壮絶な最期について妻が語るのを聞きながら、夫はベビーカーを押していた。生き生きと弁ずる妻もまた満足そうだった。久しぶりに穏やかな気分だったが、やがて帰る時間が来て、出口が近づいてくると、妻の口も夫の足も重くなった。とうとう門の手前で二人は立ち止まった。

「やれやれ、休戦はここまでか」

「そのようね」

「では、覚悟を決めて、いざ出陣!」

踏み出した夫の後ろから妻が言った。

「そうそう、光秀は秀吉と戦ったとき、この城から出陣していったのよ」

「ちぇっ、負け戦かよ」

〈了〉

物語の舞台

細川忠興と玉(ガラシャ夫人)の銅像

34.91806144639882

135.70088982538437

0

0

0

13

34.91806144639882,135.70088982538437,0,0,0

ガラシャ物語全集

「ガラシャ物語」とは

「ガラシャ物語」は、長岡京市、宮津市、京丹後市、亀岡市、福知山市、大山崎町、舞鶴市の七市町のいずれかを舞台として、ガラシャ、光秀、幽斎、忠興のいずれかを描いた短編小説シリーズです。

「小説・文学の力によるまちおこし」を目指しています。

ガラシャ物語全集 - OpenMatome

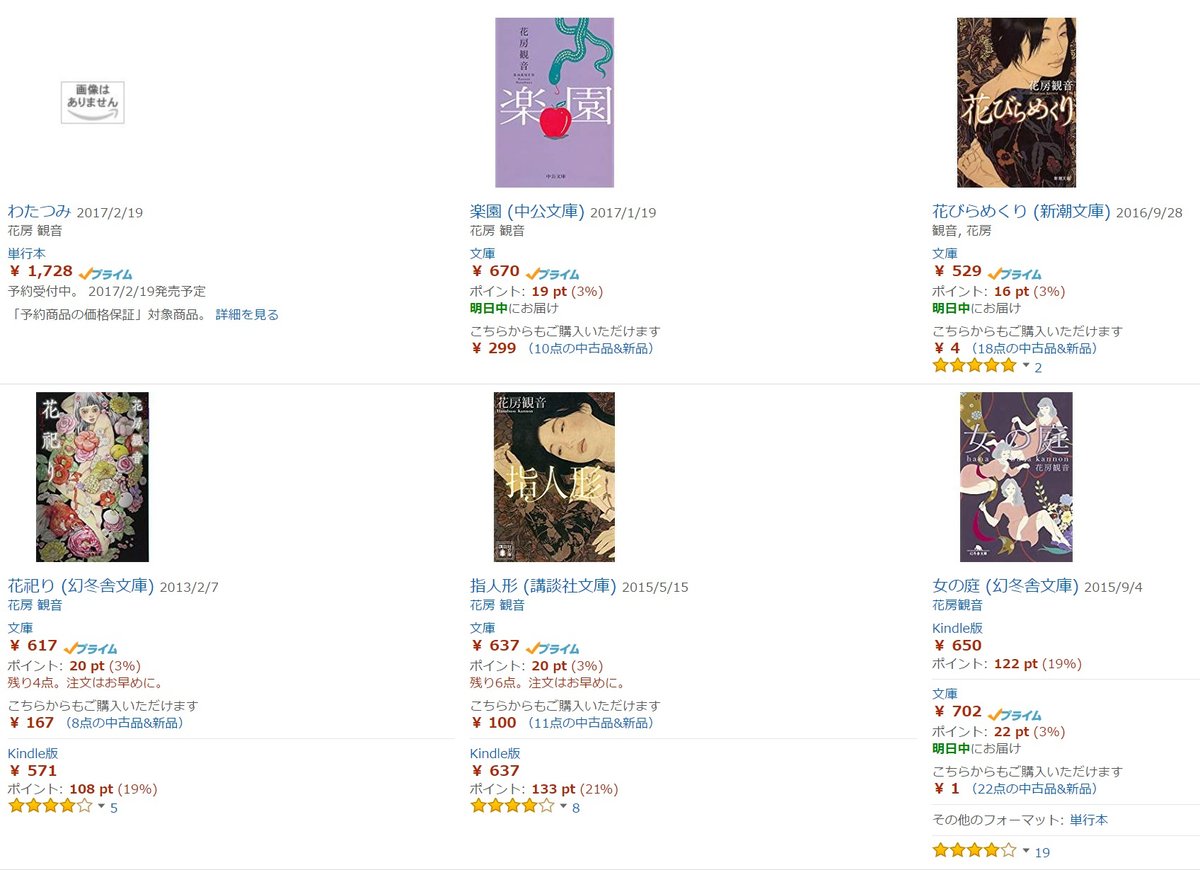

Amazon.co.jp: ガラシャ物語全集/京都フラワーツーリズム編 eBook: 花房観音, 宮木あや子, 安部龍太郎, 斎藤肇, 遠藤徹, 小林泰三, 寒竹泉美, TaMa, 京都フラワーツーリズム: Kindleストア

物語の舞台:細川忠興と玉(ガラシャ夫人)の銅像

細川ガラシャ - Wikipedia

九州から帰ってきた忠興は5人の側室を持つと言い出すなど、ガラシャに対して辛く接するようになる。ガラシャは「夫と別れたい」と宣教師に打ち明けた。キリスト教では離婚は認められないこともあり、宣教師は「誘惑に負けてはならない」「困難に立ち向かってこそ、徳は磨かれる」と説き、思いとどまるよう説得した。

「奥田 哲也」さんの作品

奥田哲也 - Wikipedia

『懺悔』で星新一ショートショートコンテスト’84優秀賞受賞。

『霧の町の殺人』(講談社ノベルス)で長編デビュー。

この記事をシェアしてください。 ☺

| 舞妓さんのゴールデンホホバ |

|---|

保湿力。✔美白、アンチエイジング ✔クレンジングから洗顔後のお手入れまで、これ1本でオールインワンオイル ✔髪、頭肌のケア、爪の保湿 ✔肌荒れ、乾燥肌などのお肌の悩み解決 |

| 関連記事 |

|---|

1 1

|

2 2

|

3 3

|

4 4

|

5 5

|

| Maiko SNS |

|---|

SNSで舞妓さん撮影会の情報発信中    |

| 人気のある記事 |

|---|

1 1

iPhoneを縦向きで動画撮影したときの編集方法

|

2 2

|

3 3

自動車運転免許の最高峰 けん引第二種免許とは

|

4 4

京都で生まれ京都で育った酵素浴「京の酵素浴」:ヒートショックプロテイン(HSP)入浴

|

5 5

寒咲のサクラ特集 ~秋から冬に開花するいろんな桜|MKタクシー

|