タタツ シンイチ・作『味土野にて』~ガラシャ物語より

「この地はかつて『御殿(みどの)』と呼ばれておった――」

深い雪に降り埋められた山小屋の中、囲炉裏に薪をくべつつ、老爺(ろうや)は物語り始める。

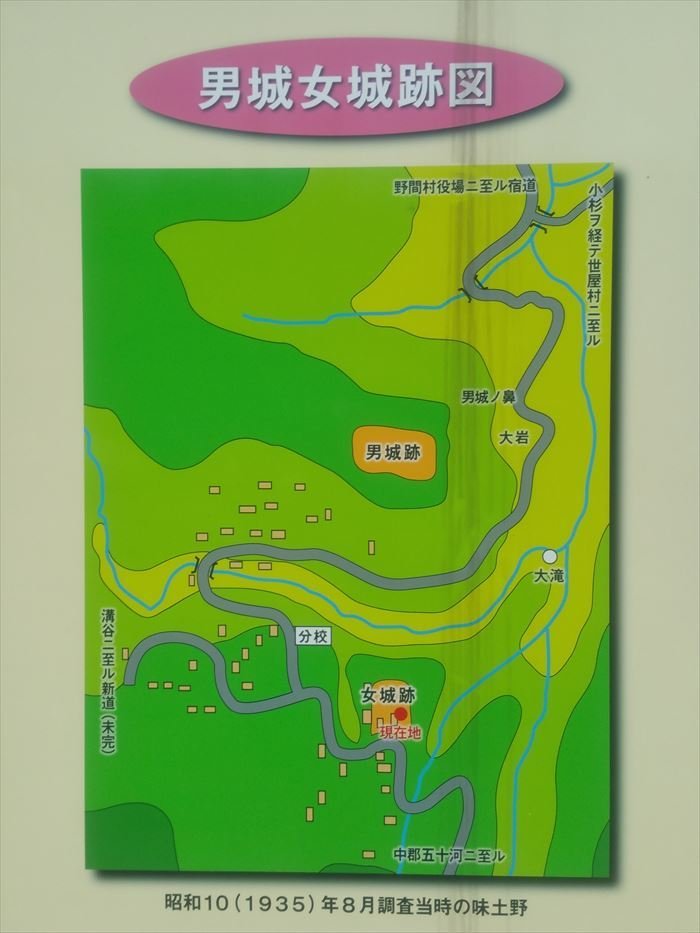

「まさにこの場所に、奥方様のお住まいなさる女城(めじろ)。谷一つ隔てて、御側の者が暮らす男城(おじろ)。二つの屋敷は深い堀に囲まれ、さらに険しき丹後……

Update Date : 2017-02-18 21:43:45

この記事をシェアしてください。 ☺

タタツ シンイチ・作『味土野にて』~ガラシャ物語

味土野にて

ガラシャ物語『味土野にて』

著:タタツ シンイチ

カバーイラスト:綿貫(わたぬき)

『ガラシャ物語全集』は、京都フラワーツーリズムが提供する「まちおこし小説」の一環として出版されています。

kyoto.flowertourism.net/

「この地はかつて『御殿(みどの)』と呼ばれておった――」

深い雪に降り埋められた山小屋の中、囲炉裏に薪をくべつつ、老爺(ろうや)は物語り始める。

「まさにこの場所に、奥方様のお住まいなさる女城(めじろ)。谷一つ隔てて、御側の者が暮らす男城(おじろ)。二つの屋敷は深い堀に囲まれ、さらに険しき丹後の山々に包まれ……戦国の世から隔てられておった」

老爺はそう言い、手にした薪を折った。

「もはや、ここまでじゃ――」

夜闇に飛沫(しぶ)く滝の側、傷ついた男は膝をつき、若者に命ずる。

「ここは引き受けた。うぬは行け。御役目を果たせ」

「――なりませぬ! いや、かの御方の顔を、俺は知らぬ……独りでは行けませぬ!」

闇の向こうから、追手の気配が近づいてくる。裂けた腹を掌に押さえながら、傷ついた男は苦しげに笑んだ。

「案ずるまでもない。一目見れば分かろう。世の誰よりも美しく、聡い女性である故に、な――行け。御役目を……」

「……父……」

声を、涙を呑み込みつつ、若者は跳躍した。鳴滝と、剣戟の音とを背後に振り切り、夜の峰々を駆け抜けていきながら――その地の山深さに、今は改めて驚愕していた。

……文字通り、鳥も通うまい。このような山奥に、二十歳にも満たぬ若さで封じられるとは――本能寺――父親の謀反は、娘の罪ではなかろうものを。

道理ではあり得ぬ咎めを、太閤の権勢を恐れるあまり、母子を引き離し、罪なき妻を押込にする。戦国の世を生き延びるとは、なんと苛(むご)いものなのか……。

駆ける。暗く深い山奥の夜を、若者は駆ける。

闇の中に映える灯を目当てに、堀を跳び越える。人気のない庭に降り立ったそのとき――灯に照らされた障子が、開かれた。

「…………」

月でも見ようと、縁に出たところであろうか。月光に照らされた面立ちの美しさに、目指すその名を呼びかけるより早く――女性が、呟いた。

「忍びか……忠興(ただおき)様の……」

「……は……」

美しく、また聡い――噂に違わぬその女性を前に、若い忍びは平伏した。

「忠興様は――」

「共にお越し下され、奥方様。どこまでもお守りするよう、御命を頂いております」

「…………」

「離縁とは、乱世を凌ぐ表向きのこと。殿は、奥方様を変わらず想うておられます。……手筈は既に。秘かにここを脱けた後、ゆくゆくは殿の――お子様方の元へとお連れ申し上げましょう」

「…………」

お珠(たま)は、答えない――縁から見下ろす美貌に震えながら、若い忍びは庭土に額を擦りつける。

「猿めの天下とて、永劫ではございませぬ。世間を忍ぶ屈辱なぞ、一時のこと……どこまでもお守り申し上げるよう命ぜられております。……今は、某と共に外界へ。奥方様。奥方様……」

「…………」

お珠は、暫(しば)し沈黙していたが――やがて、しめやかに笑いだした。

一頻(しき)り、声を殺して笑い終えると、茫然と驚く若者の前、いっそ愉(たの)しげに響く声を、月夜に向かって張り上げる。

「誰かある。曲者はここに。誰かある――」

「美しく、また聡い。そうした御方ゆえ……あの頃にはもう、悟っておられたのやもしれぬ」

幾本めかの薪を折りくべながら、老爺は呟いた。

「乱世の定めにも挫けず、人の心にも依らぬ何かを……何にも依らぬ強き想いを、御心の内に固めつつあればこそ――奥方様は、某と共に来られなかったのじゃろう。いや、外界に出ることも、世間を忍ぶことも、あの御方にはもはや必要でなかった。奥方様は、この御殿にて……山深き味土野の地にて……」

――さすれば、御老は――

幕府の役人が問いかける前、老爺は頷き、微笑する。

「どこまでも、お守り申し上げる――そう命ぜられた故に、のう……」

小屋に染み入る寒気の中、投じられた薪が弾け、囲炉裏に燃え上がる。

その炎が、老爺の胸元の何かを照らし――小さな十字の光を撥ねた。

〈了〉

物語の舞台

細川忠興夫人隠棲地(女城跡)

35.65034819812813

135.15536069695372

0

0

0

10

35.65034819812813,135.15536069695372,0,0,0

ガラシャ物語全集

「ガラシャ物語」とは

「ガラシャ物語」は、長岡京市、宮津市、京丹後市、亀岡市、福知山市、大山崎町、舞鶴市の七市町のいずれかを舞台として、ガラシャ、光秀、幽斎、忠興のいずれかを描いた短編小説シリーズです。

「小説・文学の力によるまちおこし」を目指しています。

ガラシャ物語全集 - OpenMatome

Amazon.co.jp: ガラシャ物語全集/京都フラワーツーリズム編 eBook: 花房観音, 宮木あや子, 安部龍太郎, 斎藤肇, 遠藤徹, 小林泰三, 寒竹泉美, TaMa, 京都フラワーツーリズム: Kindleストア

物語の舞台:細川忠興夫人隠棲地(女城跡)

味土野史跡巡り

父・明智光秀の謀叛故に、玉子は2年ほど、 丹後半島山中の味土野に隠棲しました。 味土野には男城と女城があります。

「タタツ シンイチ」さんの作品

Amazon.co.jp: タタツ シンイチ

『マーダー・アイアン』で第七回日本SF新人賞受賞。最近作は、ノベライズ『戦国BASARA3 徳川家康の章』。

この記事をシェアしてください。 ☺

| 舞妓さんのゴールデンホホバ |

|---|

保湿力。✔美白、アンチエイジング ✔クレンジングから洗顔後のお手入れまで、これ1本でオールインワンオイル ✔髪、頭肌のケア、爪の保湿 ✔肌荒れ、乾燥肌などのお肌の悩み解決 |

| 関連記事 |

|---|

1 1

|

2 2

|

3 3

|

4 4

|

5 5

|

| Maiko SNS |

|---|

SNSで舞妓さん撮影会の情報発信中    |

| 人気のある記事 |

|---|

1 1

iPhoneを縦向きで動画撮影したときの編集方法

|

2 2

|

3 3

自動車運転免許の最高峰 けん引第二種免許とは

|

4 4

京都で生まれ京都で育った酵素浴「京の酵素浴」:ヒートショックプロテイン(HSP)入浴

|

5 5

寒咲のサクラ特集 ~秋から冬に開花するいろんな桜|MKタクシー

|