寒竹 泉美・作 『行軍ブラザーズ』~ガラシャ物語より

電車がトンネルを抜けた途端、車窓から見える景色が一変した。目の前には切り立った岩山の渓谷が迫り、はるか下に、白いしぶきを上げながら流れる保(ほ)津(づ)川(がわ)の清流が見える。幸二は、思わず感嘆のため息を漏らし、隣に座っている兄の賢一をちらりと見た。賢一は、窓の外の景色には何も関心のない様子……

Update Date : 2017-02-18 21:44:04

この記事をシェアしてください。 ☺

寒竹 泉美・作 『行軍ブラザーズ』~ガラシャ物語

ガラシャ物語『行軍ブラザーズ』

著:寒竹泉美(かんちくいず み)

カバーイラスト:大前壽生(ひさお)

『ガラシャ物語全集』は、京都フラワーツーリズムが提供する「まちおこし小説」の一環として出版されています。

電車がトンネルを抜けた途端、車窓から見える景色が一変した。目の前には切り立った岩山の渓谷が迫り、はるか下に、白いしぶきを上げて流れる保津川(ほづがわ)が見える。幸二は、思わず感嘆のため息を漏らし、隣に座っている兄の賢一をちらりと見た。賢一は、窓の外の景色には何も関心のない様子で、目をつむっている。考え事をしているのだろうか。眠っているわけではなさそうだ。

電車は再びトンネルに入った。黒い窓に賢一と幸二の顔が並んで映る。似ていない兄弟だと言われ続けて育ったが、その傾向は、年月を経て、ますます顕著になった。今年三十三歳になる賢一は、四十歳にも五十歳にも見えるくらい老けている。あごの肉がたっぷりついた太り方は、明らかにストレスによるものだろう。目が落ち窪んでクマができ、喋っているときは貫禄のある顔も、目をつむっていると疲れ切ってひどくみすぼらしく見えた。賢一は一流の企業の出世頭で、いわゆるエリートと呼ばれる人種である。東京という熾烈な戦場で、名誉と成果を競い合う生き方が、兄をこんなに老けさせるのだろう、と幸二は想像した。一方、幸二は、今年で二十八歳になるのに、よく大学生に間違えられる。だが、それは自慢できることではなく、むしろ恥ずべきことだと、幸二は考えている。学生に見えるのは、幸二が、年相応の責任を背負っていないからだ。大学を卒業して就職した会社を五年で辞め、それ以来、まともな職についていない。バイトをしていた時期もあったが、今は家に引きこもって自堕落な生活をし、親の荷物になっている。いわゆるニートというやつだ。

エリートとニートの間に、共通の話題などない。電車の振動する音だけが、ふたりの間の沈黙を埋めていく。

仕事で忙しいと言って、盆も正月も顔を見せない賢一が、めずらしく実家に帰ってくると知って、親たちは大騒ぎだった。母親ははりきってごちそうを作り、もしや結婚相手を連れて帰ってくるんじゃないかと勝手な期待もしていたようだが、賢一はひとりで帰ってきた。何の目的で帰ってきたのかも語らず、親たちにもてなされるまま食事をし、風呂に入り、次の日、亀岡に行くからついてこい、と幸二に言った。どうせ母親から、俺を外に連れ出せと頼まれたのだろう、と幸二は考えた。だが、なぜ亀岡なのだろうと興味を惹かれた。亀岡というのは京都の隣の市だ。もう二十八年京都に住んでいるのに、一度も行ったことがない。

――亀岡って何があるんだ?

――川下りが有名だな。

岩に囲まれた渓流を手漕ぎの船で二時間かけて下るのが保津川下りだ。その保津川が思いがけなく電車の車窓から見えたことで、幸二の気分は高揚した。無理矢理連れ出されてふてくされていたことも忘れ、顔がほころんでいる。

が、亀岡駅を降りた賢一は、『保津川下りはこちら』という矢印に背を向けて歩いていく。

「川下りは反対側みたいだけど」

幸二が言うと、

「有名だと言っただけで、川下りをするとは言ってない。まずは亀山城跡に行く」

と、賢一は冷静な声で言い放った。

『おほもと』と書かれた門をくぐり、広い砂利道を歩いていく。亀山城があったこの地は今は宗教法人「大本」の聖地となっているが、事務所で申込み、神殿でお祓いを受ければ、敷地内にある本丸の石垣まで行くことができる。

……という賢一の説明に従って、幸二は神殿の前で頭を垂れ、お祓いを受ける。神殿の奥へ進むと、緑の苔で覆われた石垣が現れた。復元した石垣だというが、年月を感じさせるなかなかの貫禄だった。

「ここから出発したんだな」

確認するように言って、賢一は石垣を見上げた。

「何の話?」

たずねた幸二をちらりと見ると、本能寺の変、と賢一は言った。

それから、ふたりはかれこれ一時間近く歩き続けている。歩いているのは、田んぼが連なるのどかな光景だが、車道ばかりで歩道がない。明らかに長距離を歩くような場所ではない。日頃、まったく運動をしない幸二はもうへとへとだったが、賢一のほうもそれは同じだった。息を切らしながら、今にも倒れてしまいそうなほど顔を赤くしている。

こぢんまりとしたバスが、ふたりの横を追い越していく。駅に引き返してタクシーに乗ろうという提案を却下された幸二は、

「じゃあ、バスでもいいよ」

と、譲歩してみた。

「駄目だ。戦国時代にバスはない」

と、賢一は息切れをしながら言った。

公道を外れ、あぜ道を歩き、いつの間にかふたりは木々が鬱蒼(うっそう)と生い茂る山の中を歩いていた。

「山登りかよ。勘弁してくれよ」

幸二は情けない声を上げて懇願したが、賢一は足を止めない。太った体を揺らしながら、取り憑かれたように山道を登っていく。兄が何を考えているのか分からなかった。が、その後ろ姿を見ているうちに、今、兄をひとりで行かせたら、もう帰ってこないんじゃないかという不安が頭をよぎった。幸二は大きく息を吐くと、疲れた体に鞭を打って必死で兄の後を追いかける。

狭い道を越え、岩だらけの場所を歩き、ようやく賢一が立ち止まったのは「明智戻り岩」と書かれた立札の前だった。立札の後ろには、壁のような巨岩がそびえていた。備中を攻める羽柴秀吉の援護のために亀山城を出発した明智光秀の軍が、この岩の前で方向を変え、本能寺に向かったという説明書きがある。

「ここで、天下取れるって思ったんだろうな。光秀は」

と、賢一は言った。それから、力尽きたように土の上に腰を下ろし、服が汚れるのも構わず落ち葉の上に寝転んだ。どうやら行軍はここで終わりらしいと分かって、幸二は胸をなでおろした。ここから本能寺まで歩けと言われたら、さすがに付き合いきれない。

「ここに来て、敵は本能寺にありって言いたかったんだけど、やっぱ、俺には言えないな。上司に逆らうのは怖いし、別に天下を取りたいって野望もない。光秀みたいにはなれない」

「でも、天下取ったあと、すぐに死んだんだろ? 光秀さんは」

そうだな、と賢一は言った。そして、目をつむった。幸二も賢一の隣に寝転んだ。木漏れ日がまぶしくて両腕で顔を覆う。

「なんで俺をここに連れてきた?」

と、幸二はきいた。

「連れてきたんじゃない。ついてきてもらったんだよ。ひとりで山の中に入ったら、俺は何をするか分からないから」

その言葉に驚いて起き上がると、幸二は兄を凝視した。もし自分が途中で引き返したら、本当に兄を失っていたかもしれない。そう考えたら、背筋が凍った。東京で何があったのか知らないけれど、優秀な兄がそこまで追い詰められているなんて信じられなかった。兄を失いたくない、そのためなら何でもする、と幸二は強く思った。

賢一が目を開けた。そして、自分を見下ろしている幸二の顔を見て、弾けるように笑い始めた。

「冗談だよ。幸二、お前、すっげー面白い顔してたぞ」

なんだよ、と、つぶやいて幸二はまた寝転んだ。賢一は、腹を抱えて、心から楽しそうに笑っている。久しぶりに聞く笑い声だった。昔から、賢一をこんなふうに笑わせられるのは幸二だけだった。母親も父親も、兄を取り巻く友人たちも、誰ひとりとして賢一を大笑いさせることはできなかった。それができるのは、幸二だけ。幸二は昔から、そのことがひそかに自慢だった。

敵は本能寺にあり、と幸二はつぶやいてみた。光秀について本能寺へ向かった武士のほとんどは、自分たちの敵が織田信長であることを知らなかったと聞いたことがある。敵はどこにいるのか、少なくとも、俺はそれを自分で決めることができる、と思って幸二は固く目をつむった。戦場を駆け抜ける甲冑の武士たちがまぶたの裏に浮かぶ。命までは取られないよな、とつぶやいて、幸二は自分の城から外に出る決意を固めた。

〈了〉

物語の舞台

亀山城跡

35.01319636953488

135.5812914665148

0

0

0

15

35.01319636953488,135.5812914665148,0,0,0

ガラシャ物語全集

「ガラシャ物語」とは

「ガラシャ物語」は、長岡京市、宮津市、京丹後市、亀岡市、福知山市、大山崎町、舞鶴市の七市町のいずれかを舞台として、ガラシャ、光秀、幽斎、忠興のいずれかを描いた短編小説シリーズです。

「小説・文学の力によるまちおこし」を目指しています。

ガラシャ物語全集 - OpenMatome

Amazon.co.jp: ガラシャ物語全集/京都フラワーツーリズム編 eBook: 花房観音, 宮木あや子, 安部龍太郎, 斎藤肇, 遠藤徹, 小林泰三, 寒竹泉美, TaMa, 京都フラワーツーリズム: Kindleストア

物語の舞台:亀山城

亀山城 (丹波国) - Wikipedia

織田信長の命を受けて丹波攻略に従事中であった明智光秀が、口丹波にある亀岡盆地の中心であった亀山に天正6年(1578年)から築城した。

丹波平定後はそのまま丹波経営の拠点となったが、光秀は天正10年(1582年)に本能寺の変を起こし、まもなく羽柴秀吉に敗れて、逃走中に討死。その後は天下を統一した秀吉の重要拠点として一門の羽柴秀勝(信長の子)・豊臣秀勝(秀吉の甥・江の夫 )・豊臣秀俊(小早川秀秋)や豊臣政権で五奉行の一人となった前田玄以などが入った。

物語の舞台:保津川下り

保津峡 - Wikipedia

保津峡(ほづきょう)は、京都府亀岡市から京都市右京区嵐山の渡月橋に至る保津川(桂川)

の渓谷である。保津川峡谷とも。川下りや観光トロッコ列車で知られる景勝地であり、京都府立保津峡自然公園に指定されている。

保津川下り

京都の代表的な観光地である嵐山・嵯峨野に近いことから、1885年(明治28年)に観光客を対象とした遊覧船による川下りが行われるようになった。

この風流な保津川下りは夏目漱石の『虞美人草』を始め、水上勉、薄田泣菫、大町桂月、三島由紀夫など幾つもの文学作品に登場した。

当時は、京都から人力車にのって老の坂を越え、篠町王子を経て保津川の亀岡盆地から保津峡への入り口にあたる山本浜(現在のトロッコ亀岡駅辺り)から乗船した。

ルーマニア皇太子やイギリス皇太子などの賓客も興じたことから、王子から山本浜までの道のりは『異人道』と呼ばれた。

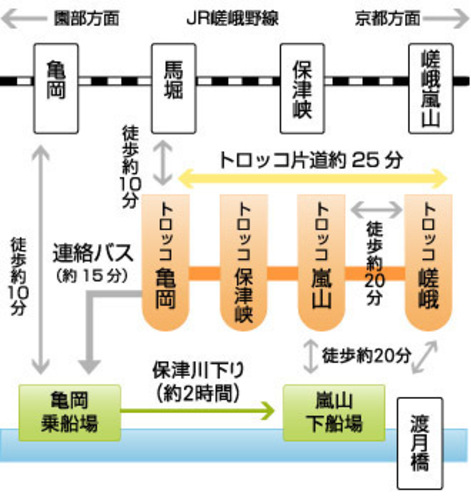

保津川下り乗船場とトロッコ亀岡の位置関係

トロッコ亀岡駅から保津川下り乗船場へはバスで15分

京都嵐山・嵯峨野/屋外レジャー/トロッコ列車/京都メロディ観光

「寒竹 泉美」さんの作品

Amazon.co.jp: 寒竹泉美

寒竹泉美 - Wikipedia

京都大学大学院医学研究科博士課程修了。

2009年11月、『月野さんのギター』(講談社Birth)でデビュー。

2010年、月刊ウェブマガジン「学芸カフェ」にてWEB連載小説「ハウスソムリエ」を連載。(毎月掲載、全12回)

2010年12月~翌年7月、ウェブサイト「STARDUSTpress web」にて小説『プローブ』を連載。

この記事をシェアしてください。 ☺

| 舞妓さんのゴールデンホホバ |

|---|

保湿力。✔美白、アンチエイジング ✔クレンジングから洗顔後のお手入れまで、これ1本でオールインワンオイル ✔髪、頭肌のケア、爪の保湿 ✔肌荒れ、乾燥肌などのお肌の悩み解決 |

| 関連記事 |

|---|

1 1

|

2 2

|

3 3

|

4 4

|

5 5

|

| Maiko SNS |

|---|

SNSで舞妓さん撮影会の情報発信中    |

| 人気のある記事 |

|---|

1 1

iPhoneを縦向きで動画撮影したときの編集方法

|

2 2

|

3 3

自動車運転免許の最高峰 けん引第二種免許とは

|

4 4

京都で生まれ京都で育った酵素浴「京の酵素浴」:ヒートショックプロテイン(HSP)入浴

|

5 5

寒咲のサクラ特集 ~秋から冬に開花するいろんな桜|MKタクシー

|